Panzerfestung Kaiserin

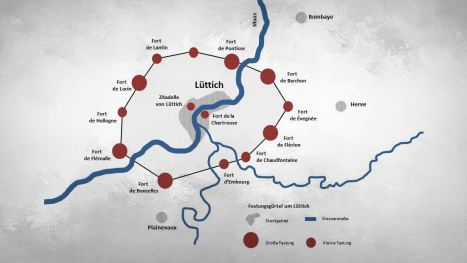

Die eindrucksvolle Feste Kaiserin (franz. Groupe fortifié Jeanne d'Arc) wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet und befindet sich auf einer Anhöhe westlich von Metz. Sie gehört zum äußeren Festungsring rund um die Stadt und bildet einen Verbund mit der Feste Leipzig im Norden und der Feste Kronprinz, die südliche gelegen ist. Dieser Teil des Verteidigungsrings wurde besonders stark ausgebaut, weil man im Fall eines erneuten Krieges mit Frankreich den Hauptangriff erwartete.

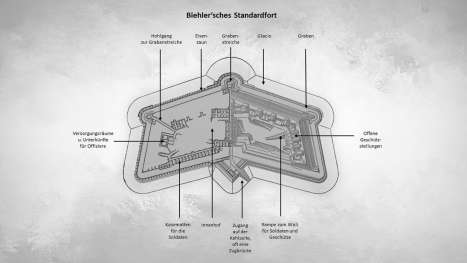

Viele Festungen des zweiten Verteidigungswalls von Metz galten damals als die modernsten Festungen, die das deutsche Kaiserreich errichtete – so auch die Feste Kaiserin. Lange Zeit hielten die Militärarchitekten an kompakt errichteten Festungsanlagen fest und versuchten diese Bauform obendrein noch durch Standardisierung möglichst effizient zu errichten. Das Biehlersche Einheitsfort ist ein guter Beweis dafür. Dann – gegen 1890 – änderte sich sprunghaft die Waffentechnik. Geschütze mit gezogenen Rohren gab es schon seit einiger Zeit. Mit ihnen erhöhte sich die Reichweite und Treffgenauigkeit der Artillerie. 1890 hingegen begann man ferner die Geschosse mit Explosivstoff zu füllen. Festungen herkömmlicher Bauweise konnten so innerhalb kurzer Zeit in Bruch und Trümmer gelegt werden. Ein einziges und gut platziertes Explosivgeschoss konnte ganze Teile einer Festung auf einem Schlag zerstören. Im kaiserlichen Deutschland sprach man seinerzeit von der Brisanzgranatenkrise, weil den Militärs schlagartig klar war, dass alle just rund um Metz errichteten Festungen (des ersten Festungsrings) quasi unbrauchbar waren. Also ersannen die Militärarchitekten einen neuen Festungstyp. Eine ähnliche Entwicklung gab es übrigens auch in Frankreich. Während man jedoch in Deutschland diesen neuen Typ als „Feste“ bezeichnete, sprechen die Franzosen von einer „aufgelösten Formation“. Die Grundideen sind in jedem Fall gleich:

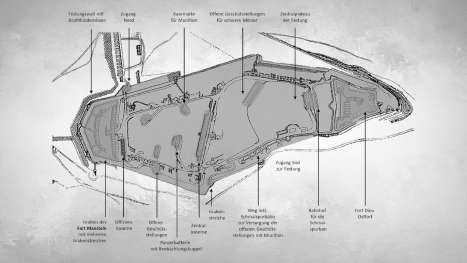

Die Festungsanlagen wurden nicht mehr kompakt errichtet, sondern man verteilte einzelne Werke im Gelände und nutzte so die natürlichen Gegebenheiten aus, um sie zu schützen. Die Feste Kaiserin (und um die geht es hier ja eigentlich) umfasst insgesamt vier über das Festungsgelände verteilte Artillerie- und mehrere Infanteriewerke.

Gleichzeitig grub an die bunkerähnlichen Bauten in die Erde, so dass sie von der Feindseite komplett von einem Erdwall geschützt sind. Das diente zum Schutz vor feindlichem Artilleriebeschuss mit Sprenggeschossen. Die Kehlseite der Kasernen war frei zugängig.

Anders als zuvor besaß die Kehlseite der Werke jedoch keine Fenster mehr wie die Festungen, die noch einige Jahre zuvor errichtet wurden. Sie waren bunkerähnlich – ohne Öffnungen, sondern ausschließlich mit Belüftungsanlagen ausgestattet. Bis auf wenige Ausnahmen folgen viele Infanteriewerke der Feste Kaiserin diesem Bauprinzip. Das gilt insbesondere für die mächtige Zentralkaserne (siehe Titelbild).

Last but not least verzichtete man auf Geschützstellungen unter freiem Himmel. Man schütze die Artillerie vielmehr durch schwere Panzerkuppeln, so dass durch feindliche Artillerie nicht mehr so leicht ausgeschaltet werden konnten. Diese Panzertürme waren drehbar, um der eigenen Artillerie mehr Flexibilität zu verleihen. Im Gegensatz zu französischen Panzertürmen waren die der Deutschen jedoch nicht versenkbar.

Feste Kaiserin: eine Festung neuen Typs - eine Panzerfestung

Die Feste Kaiserin ist ein sehr eindrucksvolles Beispiel für diesen neuen Festungstyp, den die Deutschen erstmals bei Straßburg (Feste Kaiser Wilhelm II.) testeten und dann zum Standard aller neuen Festungen rund um Metz erklärten. Wie bereits erwähnt verfügt die Feste Kaiserin über vier Panzerbatterien. Zwei von ihnen waren mit 10-cm-Kanonen bewaffnet und die übrigen zwei bestückte man mit 15-cm-Haubitzen. Leider ist heute von ihnen nicht mehr viel zu sehen. Das war vor einigen Jahren noch anders. Wegen ihres guten Zustandes bedienten sich hier jedoch Festungsvereine. Sie bauten die Panzertürme aus, um sie in den von ihnen gepflegten Festungsanlagen zu verwenden.

Mit Ihren sieben Kasernen konnte die Feste Kaiserin alles in allem bis zu 1.680 Mannschaften aufnehmen. Die größte und eindrucksvollste Kaserne ist das Infanteriewerk West – ich sprach vorhin von der Zentralkaserne. Sie besitzt eine doppelte Grabenstreiche zum Schutz und an ihrer Kehlseite prangt ein riesiges Wappen, welches heute leider arg in Mitleidenschaft gezogen ist.

Die meisten Werke der Festung sind heute noch in ihrem ursprünglichen Zustand zu begutachten. Lediglich das Infanteriewerk Ost wurde nach dem 2. Weltkrieg umgebaut. Es diente Amerikanern und Kanadiern zur Überwachung des Luftraums in Nordfrankreich mittels Radar. Diese Aufgabe übernahmen die Franzosen (an anderer Stelle) mit ihrem Eintritt in die Nato dann selbst.

Festung Metz: Feste Kaiserin - 10-cm-Kanone unter Panzer - Artilleriewerk der Festung

Dieses Bild entstand im Jahr 2010. Leider ist dieser eindrucksvolle Panzerturm heute nicht mehr vorhanden. Ein anderer Festungsverein baute ihn wegen seines guten Erhaltungszustands aus.

-

-

Eines der Infanteriewerke der Feste Kaiserin - im Hintergrund sieht man die Grabenstreiche, von der das Werk geschützt wird, wenn feindliche Truppen in die Festung eindringen und es bis direkt vor die Kasematte schaffen sollten. Ein interessantes Detail: vor dem Infanteriewerk wurde ein Bock errichtet. Sinn und Zweck kann ich nur vermuten ... zur sportlichen Ertüchtigung?

-

Im Inneren eines Infanteriewerks der Feste Kaiserin

Die Feste Kaiserin war eine moderne Panzerfestung des deutschen Kaiserreichs. Die Infanterie- und Artilleriewerke der Festung wurden unter Ausnutzung natürlicher Gegebenheiten im weitläufigen Festungsgelände verteilt. Man errichtete sie (üblicherweise) aus Stahlbeton und sie gleichem einem heutigen Bunker ... jedenfalls in gewisser Weise. Zumindest besitzen sie keine einladenden Fenster und Türen - so wie es bei früheren Festungen der Fall war. Sollte man meinen: Ein Infanteriewerk der Feste Kaiserin entspricht so gar nicht den üblichen Werken. Denn dieses lehnt sich sehr an frühere Bauweisen an. Ein paar Impressionen:

Im Inneren eines Artilleriewerks der Feste Kaiserin

Last but not least einige Impressionen aus dem Inneren der Artilleriewerke der Feste Kaiserin beziehungsweise dem Inneren der Zentralkaserne inkl. der doppelten Grabenstreiche dort. Das entspricht schon eher dem, was man von einer modernen Panzerfestung erwartet, die vom deutschen Kaiserreich nach 1880 errichtet wurde: Im Inneren ist es düster und dunkel, weil der Bau mehr an einem Bunker erinnert. die Luftversorgung wurde über ein Belüftungssystem sichergesellt, welches auch von Hand bedient werden konnte bzw. gelegentlich sogar musste. Ohne entsprechendem Licht würde man heute im Inneren dieser Werke verloren sein. Damals verfügten die Werke natürlich über elektrisches Licht, welches im Kraftwerk mittels Dieselmotoren erzeugt wurde.