Merkmale einer italienischen Panzerfestung

Bau und Bewaffnung italienischer Panzerfestungen

Gegen 1900 veränderten italienische Festungsbauingenieure die Baupläne neu zu errichtender Festungen grundlegend. Das war eine Reaktion auf die sogenannte Brisanzgranatenkrise bzw. dem Aufkommen moderner Sprenggranaten. Geschosse dieser Art füllte man nicht mehr mit Schwarzpulver, sondern mit Explosivstoffen wie TNT. Sie hatten eine verheerende Zerstörungskraft, wenn man sie gegen traditionelle Festungen (mit gemauerten Wänden) einsetzte. Mit Ihnen konnte man innerhalb kurzer Zeit solche Festungen außer Gefecht setzen. Die bis dato freistehende Festungsartillerie war dabei ganz besonders gefährdet. Sie war nicht geschützt.

Also begannen die Italiener – wie zuvor bereits Deutschland, Frankreich oder parallel zu den Italienern auch Österreich-Ungarn – die Baupläne neuer Festungen abermals zu verändern. Sie übernahmen weitestgehend die „aufgelöste Bauweise“ (beispielsweise deutscher Panzerfestungen). Italienische Festungen waren zwar auch weiterhin recht kompakt auf engem Raum konzentriert (anders als bei den Deutschen, wo zwischen den einzelnen Infanterie- und Artilleriewerken durchaus gewisse Distanz besteht), aber man trennte die Unterkünfte der Soldaten samt Versorgungseinrichtungen von den Geschützstellungen. Ein schwerer Artillerietreffer konnte somit nicht beides gleichzeitig ausschalten. Obendrein schützte man die Festungsartillerie mit Panzertürmen und verwendete als Baumaterial modernen Beton, der mit Stahl armiert und somit deutlich Widerstandsfähiger war.

Italienische Panzerfestungen dieser Zeit waren moderne Artilleriebefestigungen. Ihre Standardbewaffnung waren wuchtige 149-mm-Kanonen – schwere Geschütze, welche als Belagerungs- und Festungsgeschütze zum Einsatz kamen. Sie wurden von Ansaldo produziert – einem in Genua 1853 gegründetem Industrieunternehmen, welches anfangs Dampflokomotiven und Eisenbahnmaterial herstellte und später zu einem wichtigen Kriegswaffenproduzenten Italiens avancierte. Die Geschütze wiederum wurden durch schwere Panzertürme geschützt. Zum Einsatz kam der Typ Schneider. Sie verfügten über eine 160 mm dicke Panzerung und waren um 360° dreh- aber nicht versenkbar. Und man setzte bei der Nahverteidigung auf gepanzerte Maschinengewehrstellungen, von denen jede Festung mehrere verfügte.

Die 149-mm-Kanonen mit den 160-mm-Stahlungetümen (anfangs Panzertürme der Firma Armstrong, Mitchell & Co., später das Modell Schneider der französischen Firma Schneider-Creuzot - in Lizenz vom italienischen Rüstungsgüterproduzenten Ansaldo in Genua gefertigt) zum Schutz der Geschütze wurden schnell zur Standardbewaffnung italienischer Panzerfestungen.

Nach und nach kamen die Ingenieure allerdings unter Zeitdruck (warum kann ich nicht sagen) und mussten Gelder bei der Errichtung neuer Festungen sparen. Sie begannen das Baumaterial zu variieren, was sich im Verlauf der Kämpfe nach Kriegseintritt Italiens auf Seite der Entente rächen sollte. So verwendete man beispielsweise beim Fort Vereno weiterhin Beton, verstärkte diesen aber nicht in der gewohnten Weise mit Stahl oder Beton. Das Ergebnis war, dass die Wände des Werks zwar die geforderte Stärke hatten, aber keinem Beschuss mit schwerem Kaliber standhalten konnten. Oder man verstärkte den Beton statt mit Stahl mit Steinen oder Holz, was den identischen Effekt hatte. Kurzum: Diese Sparmaßnahmen führten dazu, dass viele Festungen entlang der Grenze zu Österreich-Ungarn durch die 149-mm-Kanonen mit ihrer Reichweite von sieben bis elf Kilometern zwar eine enorme Kampfkraft hatten, aber gegenüber feindlichem Beschuss unzureichend geschützt waren. Folge war unter anderem, dass der Einsatz schwerer österreich-ungarischer Mörser dazu führte, dass die tonnenschweren Panzertürme aus der Halterung gerissen wurden, was verschiedene Bilddokumente jener Zeit anschaulich zeigen. Obendrein durchschlugen Granaten „einfach“ die Decken der Werke, um in ihrem Inneren ihre todbringende Wirkung zu entfachen.

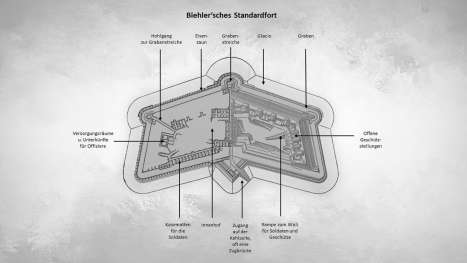

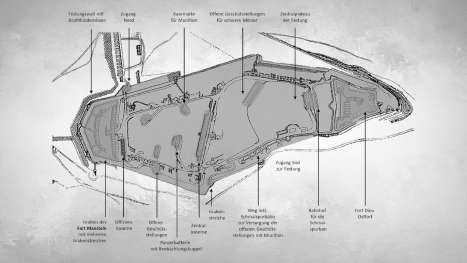

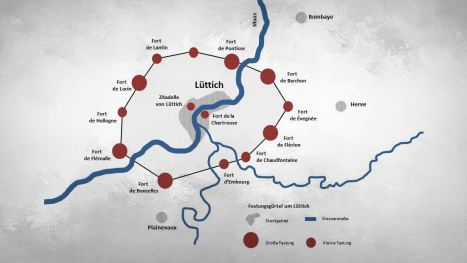

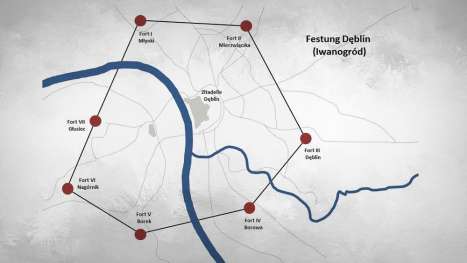

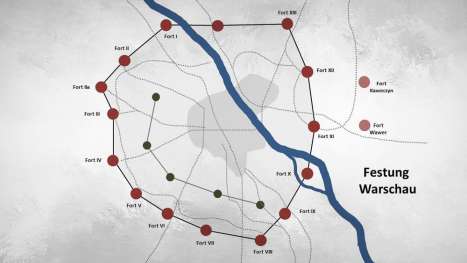

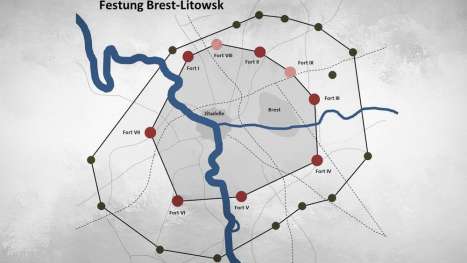

Im Vergleich: Baupläne mehrerer Panzerfestungen zu Beginn des Ersten Weltkriegs

Gegen Ende des 19. Jahrhundert wurde der Bau moderner Panzerfestungen zum Standard des europäischen Festungsbaus. Die Grundüberlegungen dabei waren immer gleich: Die Festungsbauingenieure suchten nach Lösungen, um die Anlagen bei einem Beschuss mit modernen Brisanzgranaten widerstandsfähiger zu machen. Dabei griff man vergleichbare Ideen auf: (1) Festungen wurden nicht mehr aus Steinen gemauert, sondern man verwendete Beton - armiert mit Stahl oder Eisen - als Baumaterial. Dieses konnte nicht so leicht von schweren Geschossen durchschlagen werden. (2) Obendrein versuchte man die Festungen nicht mehr so kompakt wie früher zu errichten. Man trennte die einzelnen Funktionsbereiche voneinander. Das führte im Fall eines schweren Treffers dazu, dass nicht gleich die gesamte Festung "ausgeschaltet" wurde, sondern nur einzelne Bereiche. (3) Besonders wichtig war es allerdings, die Festungsartillerie zu schützen. Kanonen unter freiem Himmel waren stark gefährdet. Also ging man dazu über, die Geschütze durch eine wuchtige Panzerung zu schützen. Im Regelfall kamen dabei Panzertürme zum Einsatz, deren Stahlkuppel nicht mehr durchschlagen werden konnte.