Festungen rund um Lüttich, Namur und Antwerpen

Erster Ausbau von Antwerpen zu einer modernen Gürtelfestungen (1859 – 1866 )

Louis-Napoléon Bonaparte war eigentlich französischer Staatspräsident. Durch einen Staatsstreich im Jahr 1851 errichtete er eine Diktatur und wurde zum Kaiser von Frankreich gekrönt. Das weckte in Europa und insbesondere im kleinen Belgien schlechte Erinnerungen – waren die napoleonischen Kriege gerade einmal vor 50 Jahren beendet worden.

Das junge Belgien fühlte sich von Frankreich bedroht und formuliert seine Strategie zur Landesverteidigung neu. Sie basierte bisher auf der Wellington-Barriere. Man erkannte aber, dass das Militär zu klein war, um sich so breit aufgestellt gegen Frankreich erwehren zu können.

Obwohl Belgien seit seiner Unabhängigkeit zu einer Wirtschaftsmacht aufgestiegen war, verfügte es nur über eine kleine, anfangs 20.000 und später dann bis zu 350.000 Mann umfassende Armee. Viel für Belgien, zu wenig im Vergleich zu den Nachbarn.

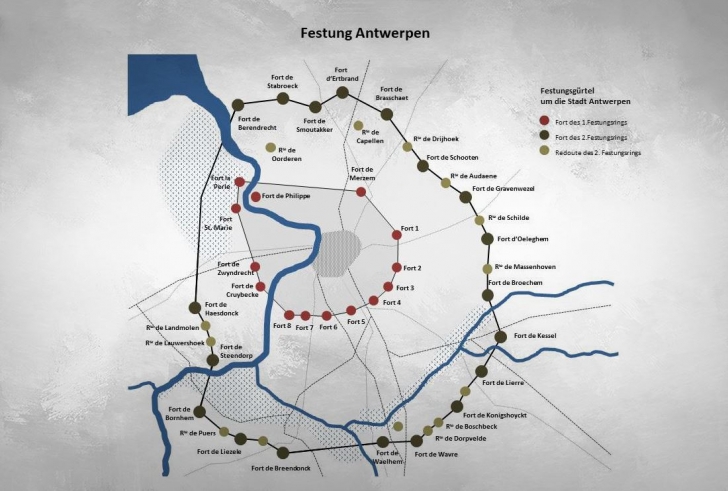

Man entschied sich also, die Landesverteidigung künftig zu zentralisieren. Dazu wählte man Antwerpen mit seinem wichtigen Seehafen aus, den im Fall eines Krieges Großbritannien nutzen konnte, um als Verbündeter zur Hilfe zu eilen. Antwerpen sollte zu einer Gürtelfestung ausgebaut werden – nach den Plänen des Festungsbauingenieurs Brialmont. Er plante wenige Kilometer vor den Toren der Stadt einen (ersten) Festungsring, der zwischen 1859 – 1866 errichtet wurde.

Der Ausbau von Lüttich / Namur (1878 - 1895) und der weitere Ausbau von Antwerpen (nach 1900)

Mitte des 19. Jahrhunderts machte die Artillerie einige bedeutende Entwicklungssprünge. Es begann mit der Einführung modernerer Hinterlader mit gezogenem Lauf, was zur Folge hatte, dass sich die Reichweite der Geschütze enorm steigerte. Zum Ende des Deutsch-französischen Krieges 1879/71 konnten die Preußen aus einer Entfernung von sieben Kilometern unter Beschuss nehmen. Diese Entwicklungen führten dazu, dass Belgien abermals riesige Bauprogramme auflegte.

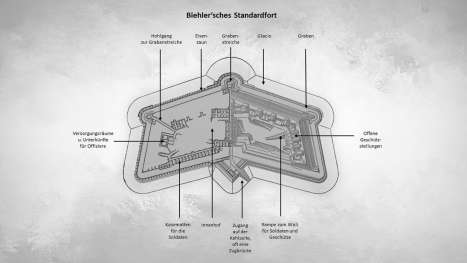

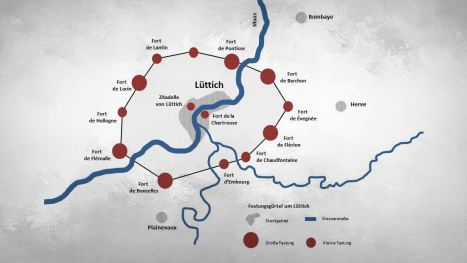

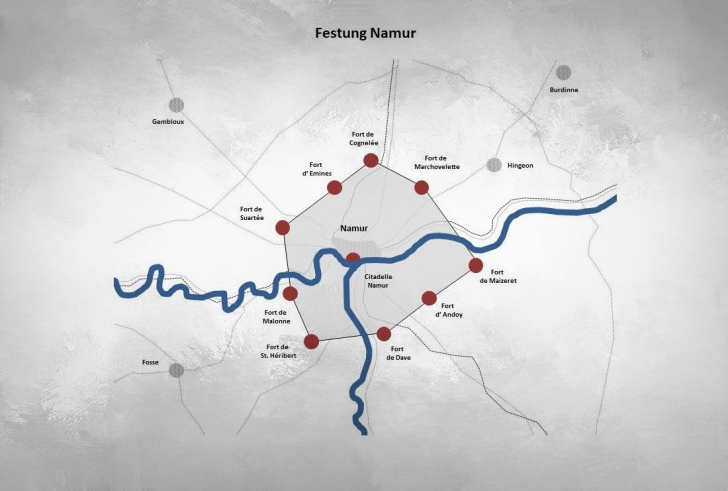

(1) Es ging einerseits darum, die wichtigen Städte Lüttich und Namur militärisch zu sichern. Mit dem Vorhaben beauftragte man abermals Brialmont. Hier errichtete er die neuartigen Panzerfestungen, die er als Reaktion auf die Artilleriebedrohung entwickelte. Viele Festungen rund um die Städte sind baugleich und haben eine dreieckige Grundform, wurden aus Beton errichtet (einem seinerzeit neuen Baustoff) und mit Artillerie - geschützt durch Panzertürme aus Stahl - versehen.

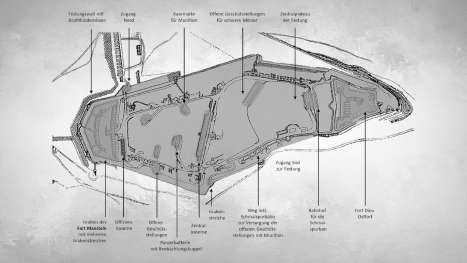

(2) Ende des Jahrhunderts begann Belgien ein weiteres Bauprogramm aufzulegen, um Antwerpen weiter auszubauen. Damals entstand der zweite Festungsgürtel rund um die Stadt. Brialmont war inzwischen zu alt, um das Projekt betreuen zu können. Obendrein ging man auch weg von den dreieckigen Brialmont-Forts und errichtete klassische Polygonal-Festungen - allerdings alle als Panzerfestungen ausgelegt.

-

-

Festung Antwerpen

Der weitläufige Festungsring rund um Antwerpen war das erste große militärische Bauvorhaben des damals noch jungen Belgien. Die Stadt war damals das Wirtschaftszentrum schlechthin und es galt sie vor einem Angriff angemessen zu schützen. Später folgten Festungsringe rund um die Städte Lüttich und Namur.

-

-

-

Festung Lüttich

Die modernste Festung rund um Lüttich wurde zwischen 1880 und 1890 errichtet. Baumeister war General Henri Alexis Brialmont. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs galten sie alles allerdings als vollkommen veraltet, weil sich in den Jahren zuvor die Waffentechnik sprunghaft entwickelte und Belgien seine Festungen nie modernisierte.

-

1914: Der Erste Weltkrieg beginnt!

Die Schwächen der belgischen Armee zeigten sich direkt zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Die Deutschen hatten 1905 den Schlieffen-Plan erarbeitet. Er sah vor, dass im Fall eines Krieges zwischen Frankreich und Deutschland das riesige deutsche Heer Belgien durchschreitet und Frankreich von der belgisch-französischen Grenze aus angreift. Hier erwartete man die Schwachstelle Frankreichs, denn immerhin errichteten die Franzosen ab 1871 entlang der direkten deutsch-französischen Grenze die mächtige Barrière de Fer. Gleichzeitig fühlten sich die Deutschen auf ihrer Seite sicher, denn sie hatten die militärisch stark ausgebauten Städte Metz, Thionville und Straßburg, die aus ihrer Perspektive die Grenze zu Frankreich sicherten.

Kurzum: Am 4. August 1914 marschierte das Deutsche Heer entsprechend dem Schlieffen-Plan in das neutrale Belgien ein. Kurz darauf kam es auch schon zu den ersten schweren Kampfhandlungen. Die Deutschen nahmen zuerst die belgische Industriestadt Lüttich ins Visier und beschossen die Festungen mit schweren Eisenbahngeschützen ("Dicke Berta" und "Langer Max"). Die Sprengkraft ihrer Geschosse war vernichtend für die seinerzeit als maßlos veraltet geltenden Festungen. Nachdem man Lüttich niedergekämpft hatte, marschierten Teile der deutschen Armee nach Antwerpen und Namur. Dort begann das "Spiel" von vorn. Bereits am ersten Tag der Belagerung und Beschießung von Namur gingen dort fünf Festungen verloren. Nach und nach fielen auch die übrigen Forts, weil sie dem schweren Beschuss nicht standhalten konnten.

Aus deutscher Sicht waren die ersten Kriegsmonate des Jahres 1914 beziehungsweise der Feldzug gegen Belgien ein voller Erfolg. Sie überrannten förmlich die belgische Armee und nahmen schnell die wichtigen Festungsstädte. Für sie war der Weg nach Frankreich schnell frei. Angesichts dieser Übermacht ergab sich die belgische Armee am 25. August 1914. Insgesamt 50.000 Soldaten gingen in Kriegsgefangenschaft. Der Fall von Namur hatte (was die Deutschen nicht realisierten) eine große Signalwirkung für die Alliierten, die nun keine stabile Verteidigungslinie gegen den Vormarsch der deutschen Truppen besaßen, bis diese die Marne kurz vor Paris erreichten.