Merkmale französischer Panzerfestungen

Die Panzerfestungen der Barrière de Fer

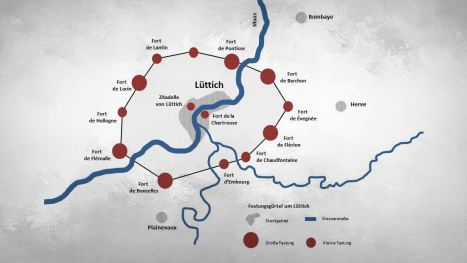

Die Franzosen mussten also - wie schon erwähnt - ab den 1870er-Jahren ihre Landesverteidigung neu organisieren. Sie beauftragten Séré de Rivières mit dem Bau einer neuen Verteidigungs- und Festungslinie, die von Verdun, über Toul und Belfort bis Épinal reichen sollte. In den 1880er-Jahren kam es einerseits zum Streit mit Rivières, welcher 1880 in seiner Absetzung mündete, und es wurden neue Brisanzgranaten entwickelt, die eine so verheerende Sprengkraft hatten, dass alle von Rivières just erbauten Festungen (wie im Übrigen auch alle anderen Festungen in Europa) auf einen Schlag veraltet galten.

Die Franzosen reagierten darauf mit einer grundlegenden Überarbeitung bisheriger Baupläne - hielten dabei aber an grundsätzlichen Merkmalen bisheriger Forts fest. Sie gingen also einen anderen Weg als deutsche Ingenieure, die in den 1880er-Jahren einen gänzlich neuen Festungstyps entwickelten. Dennoch hatten die französischen und deutschen Festungen viele Gemeinsamkeiten. Einige Beispiele: Einsatz von Stahlbeton als Baumaterial (anstatt bisheriger Bruchsteine), Einsatz von Panzertürmen zum Schutz der Festungsartillerie, Verringerung des Profils neuer Festungen, damit sie weniger aufragten und so ein gutes Ziel für feindlichen Artillerie darstellten. Es gab aber auch zentrale Unterschiede zwischen deutschen und französischen Festungen. Die Franzosen entwickelten nicht nur Artillerietürme, sondern auch gepanzerte Maschinengewehrtürme, um nur ein Beispiel zu nennen.