Deutsche Panzertürme - frühe Modelle

Geschichtlicher Hintergrund

Sprenggranaten führen zu einer Krise im Festungsbau

184o - Martin von Wahrendorff entwickelte ein Hinterladersystem mit (noch) glattem Lauf. Sechs Jahre später gelang ihm auch die Produktion von Hinterladern mit gezogenem Lauf. Heißt: Die Geschosse wurden während des Abschusses durch feine Rillen im Geschützrohr in Drehung versetzt. Man konnte nun sog. Langeschosse verwendet werden; sie ersetzten die einfachen Kugelgeschosse aus Metall. Alles zusammen – also Geschütze mit Hinterladersystem (statt Vorderlader), der gezogene Lauf (statt glattem Lauf) und der Einsatz von Langgeschossen (statt Kanonenkugeln) revolutionierten die Artillerietechnik. Sie gab der Waffengattung eine höhere Wirkung – was nichts anderes bedeutet, als dass man noch effektiver töten konnte (um es auf den Punkt zu bringen).

Einige Jahren nach der Warendorff'schen Erfindungen gab es einen weiteren Sprung der Waffentechnik. Man war in der Lage, die Langgeschosse nicht mehr mit dem üblichen Schwarzpulver zu füllen, sondern mit explosiverem Material [siehe: Brisanzgranatenkrise]. Die Wirkung dieser Exklosivgranaten konnte fatal sein. Herkömmliche Festungen konnten in kurzer Zeit in Schutt und Asche gelegt werden.

Die Festungsartillerie "geht unter Stahl"

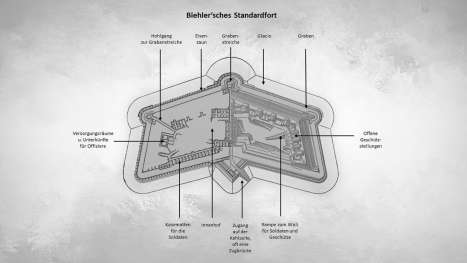

Angesichts dieser neuen Bedrohung entbrannten heftige Diskussionen darüber, wie man Festungen und hier insbesondere die Festungsartillerie schützen sollte. Immerhin avancierte die Festungsartillerie zunehmend zur Hauptbewaffnung moderner Festungen. Die Konzepte kamen letztlich aus dem Schiffsbau, weil man dort mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte.

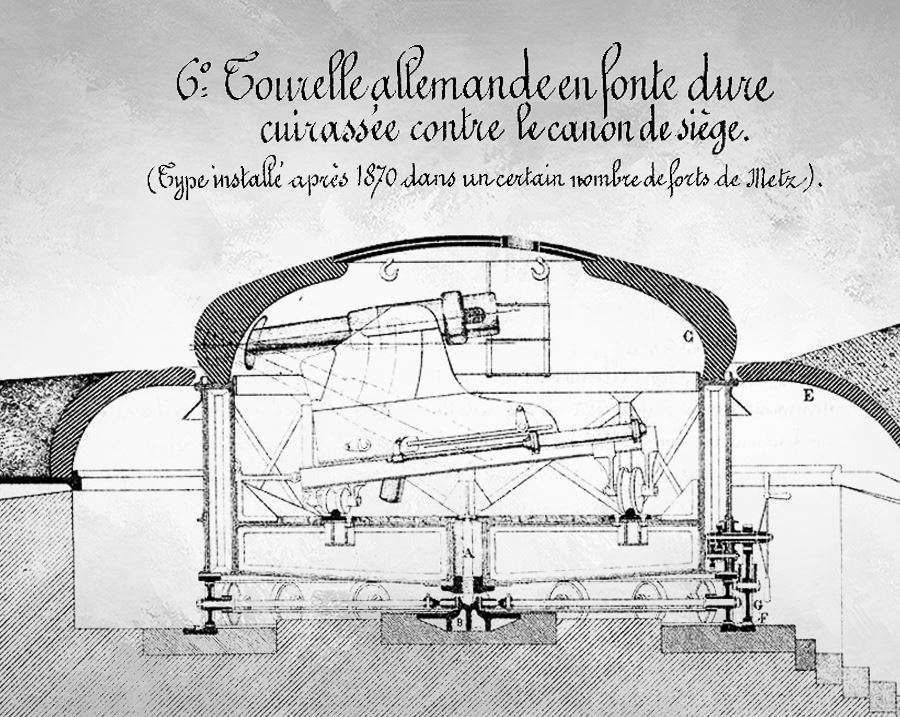

Die Idee war eigentlich recht einfach - möglich wurde sie allerdings erst durch die "Segnungen der industriellen Revolution" und der zunehmenden Fähigkeit, Stahl zu verarbeiten und zu formen. Anfangs wollte man die Geschütze mittels Stahlplatten abschirmen, später ging man dazu über, ihnen einen glockenähnlichen Schirm aus Hartguss bzw. Gussstahl zu verpassen.

Treibend für diese Entwicklung waren wenige Ingenieure in Deutschland und Frankreich. Ergebnis ihrer Bemühungen waren letztlich Panzerkuppeln bzw. gepanzerte Geschütztürme, die bis zu 400 Tonnen wiegen konnten. Sie prägten fortan auch den Sprachgebrauch: Plötzlich sprach man nicht mehr von "gewöhnlichen Festungen", sondern von Panzerfortifikationen oder Panzerfestungen.

Was genau ist ein Panzerturm?

"Panzerturm - gepanzerter Geschützstand für ein oder zwei Geschütze ...Der oben geschlossene Panzerturm dreht sich mit dem Geschütz, um diesem das Feuern nach allen Richtungen zu gestatten, entweder um eine wirkliche senkrechte Achse, wie die Panzerlaffete, oder um eine ideelle Achse auf einer Rollbahn mit Laufrollen oder Laufkugeln, die unter der senkrechten Wand am Panzerturms befestigt sind, Panzerdrehturm. ... Der Oberbau des Turmes erhielt durch Gruson bei seinen Hartgusstürmen die Kuppelform, die heute auch bei Panzerlaffeten und Panzertürmen der Küsten- und Binnenlandsbefestigungen gebräuchlich ist. Die gewölbte, in Hartguss hergestellte Panzerdecke der Panzertürme legt sich auf einen Vorpanzerring auf ....

Die Scharten, die sich in der gewölbten Decke befinden, bilden die unvermeidliche Schwäche des Turmes, der an dieser Stelle durch das feindliche Feuer am leichtesten verletzbar, sonst aber infolge der sphärischen Kuppelform (ein deutsches Konstruktionsprinzip, das seinerzeit in Konkurrenz mit andern, speziell französischen, weite Verbreitung fand) äußerst widerstandsfähig ist."

Quelle: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 15. Leipzig 1908, S. 378.

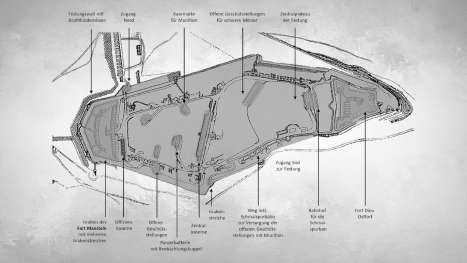

Gegen Ende der 1880er-Jahre war der Bedarf an Panzerung zum Schutz der Festungen und Festungsartillerie groß. Moderne Panzertürme konnten allerdings nur in geringer Stückzahl gefertigt werden - es waren zumeist Einzelstücke.

Das änderte sich erst gegen Ende des Jahrhunderts, indem die vom Militär lang ersehnte 100-mm-Kanone unter Panzer endlich in Serienproduktion ging - natürlich bei der Fried. Krupp A.G. in Essen. Bis dahin mussten also "Behelfslösungen" her und man griff auf halbgepanzerte Batterien zurück. Besonders imposant ist die Schirmlafettenbatterie der Feste Kaiser Wilhelm II. bei Mutzig mit ihren vier halbgepanzerten Batterien.

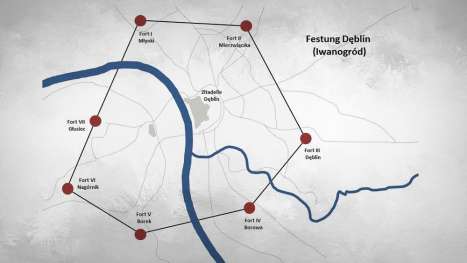

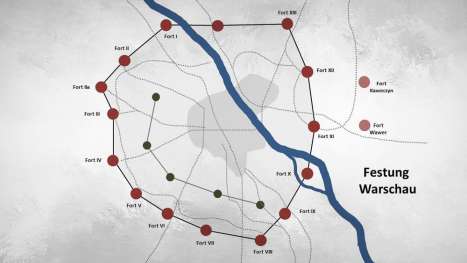

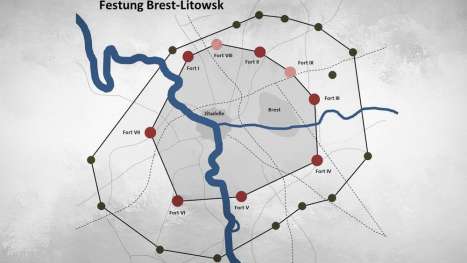

Alles in allem wurden von diesem Modell 14 Batterien gebaut. Sie kamen nicht nur zum Schutz der Westgrenze (mit Fokus auf Straßburg) zum Einsatz, sondern sicherten an der Ostgrenze zum Zarenreich auch die Verteidigungsanlagen rund um Thorn und Graudenz. Gegen Ende des Jahrhunderts stellte man dann ihre Produktion ein, weil einerseits der Panzerschutz der Batteriekonstruktion schwach war und andererseits - wie bereits erwähnt - endlich die 100-mm-Kanonen unter Panzer in Serie gingen.

Siehe auch: Schirmlafettenbatterie der Feste Kaiser Wilhelm II. bei Mutzig.

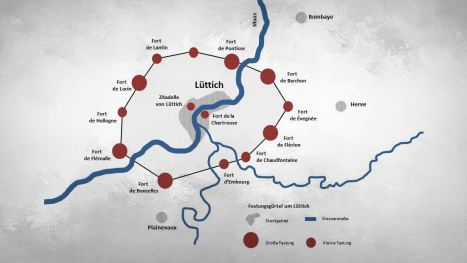

Gruson Panzerdrehturm für zwei 15cm Ringkanonen ***)

Von diesem Modell wurden Ende des 19. Jahrhunderts nur wenige Exemplare gefertigt. Zwei Panzertürme wurden im Fort Kameke bei Metz installiert.

*) Quelle: Das Gerät der Artillerie vor, in und nach dem Weltkrieg, Alfred Muther / Hermann Schirmer, Verlag Bernard & Graife, Berlin SW 68, 1937

**) Quelle: Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France // École d'Application de l'Artillerie et du Génie - Cours de Fortification - Cuirassements (Croquis), 5 Lecons par le Capitaine Tricaudt; Verlag: Lithographie de l'École d'application de l'artillerie et du génie, 1909

***) Quelle. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France // Ecole d'application de l'artillerie et du génie. Cours de fortification. IIe partie. Organisation de détail de la fortification actuelle. 4e section. Des cuirassements employés dans la fortification. 3 leçons / par le Cpt du génie Vallernaud, professeur-adjoint // 1895