Festung Toruń (Polen)

Thorn ist eine Stadt im Königreich Preußen. Sie liegt in der Provinz Westpreußen - genauer gesagt gehörte sie zum damaligen Regierungsbezirk Marienwerder. Thorn war für Preußen wegen seiner nähe zur Grenze zum russischen Zarenreich von besonderer strategischer Bedeutung. Das führte dazu, dass sie unter Kaiser Wilhelm I. als Festung ersten Ranges geführt wurde.

Heute: Toruń - Polen

Festungsstadt Thorn (Toruń)

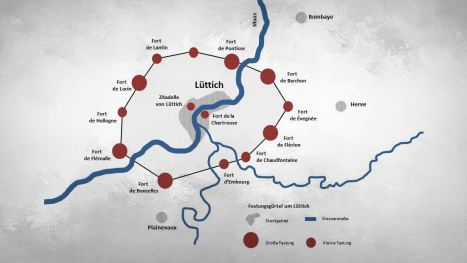

Toruń (ehemals Thorn) liegt in Polen und war einst eine der großen Festungsstädte des deutschen Kaiserreichs in Westpreußen. Die an der Weichsel liegende Stadt verfügte gegen Ende des 19. Jahrhunderts über ein mächtiges Befestigungssystem und sicherte die damalige Ostgrenze des Kaiserreichs zu Russland - diese war lediglich 10 Kilometer entfernt. Thorn galt als wichtiger Verkehrsknotenpunkt und im Fall eines Krieges mit dem östlichen Nachbarn ein zentral gelegener Angriffspunkt.

Der erste militärische Ausbau der Stadt erfolgte bereits im 13. Jahrhundert mittels einer wuchtigen Steinmauer, die die Stadt umgab. Im 16. Jahrhundert errichtete man zum besseren Schutz dieser eine bastionäre Festung. Diese Befestigungsanlagen schützten die Stadt bis ins beginnende 19. Jahrhundert hinein - mussten aber immer wieder ausgebessert oder erneuert werden. Thorn durchlief in diesen Jahrhunderten eine bewegte Geschichte. Mal gehörte es zu Schweden, zuletzt während der napoleonischen Kriege stand sie unter französischer Regentschaft. Erst mit Verlauf des Wiener Kongresses von 1815 wurde sie endgültig dem Königreich Preußen zugeschlagen. Diesen war die enorme militärische Bedeutung der Stadt klar, so dass man direkt mit der Instandhaltung und Erweiterung der vorhandenen Anlagen begann.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts machte die Artillerie große Entwicklungssprünge. Die modernen Geschütze (es waren Hinterlader mit gezogenem Lauf) hatten eine deutlich höhere Reichweite und Treffgenauigkeit als herkömmliche Vorderlader. Siehe: Entwicklung der Artillerie. Die bastionären Festungen zum Schutz von Thorn galten als veraltet und hätten einem Angriff russischer Kräfte, die mit solchen Geschützen ausgestattet waren, nicht lange widerstehen können. Gleichwohl blieb die enorme strategische Bedeutung dieses wichtigen Verkehrskontenpunkt, der inzwischen auch an das für das Militär so wichtige Eisenbahnnetz angeschlossen war.

Festung Thorn: Fort V - Fort Großer Kurfürst - ein Hochwallfort bzw. Biehlerfort

Quelle: babu2, Twierdza Torun Fort V (babu2), Bildbearbeitung: Format, Bildschnitt, Farbigkeit, CC BY 2.0

Ausbau von Thorn zu einer modernen Gürtelfestung

Erste Pläne zum Ausbau der Stadt zu einer modernen Gürtelfestung wurden direkt nach der Gründung des deutschen Kaiserreichs (1871, Versaille) bzw. nach Ende des Deutsch-französischen Krieges (1872) entwickelt. In den folgenden 37 Jahren errichtete man rund in und vor allem rund um die Stadt rund 200 Verteidigungsanlagen – darunter sieben Hauptfestungen, sechs Zwischenforts, sechs Artillerie-Batterien und etliche Infanteriestützpunkte. Außerdem verteilte man im Gelände weitere Munitionsbunker, von denen aus die Artilleriestellungen bzw. Batterien versorgt wurden. Den Ausbau Thorns zu einer Gürtelfestung des deutschen Kaiserreichs kann man grob in drei Phasen unterteilen:

(1) Bauphase zwischen 1873 bis 1884

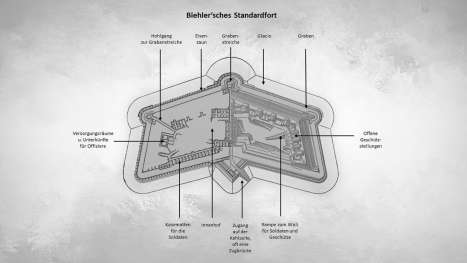

Zwischen 1873 und 1884 entstanden alles in allem acht neue Festungen. Es handelte sich um moderne Polygonal-Befestigungen, die man als Ring rund um die Stand positionierte. Zwecks Reduzierung des Planungsaufwands und Baukosten setzte man dabei auf sogenannte Biehler'sche Standardforts.

Das sind Einheitsforts (wie man sie beispielsweise zur gleichen Zeit auch rund um Köln errichtete), die aus Zigelsteinen errichtet wurden. Jedes Fort bot Platz für 600 bis 800 Soldaten und war mit Artilleriegeschützen für den Fernkampf ausgestattet. Sie wurden (und das entsprach dem Standard der Zeit) unter freiem Himmel in offenen Geschützstellungen platziert.

Während dieser Bauphase entstanden die Festungen mit den Nummern II, IV, V, VII, IX, XI, XII, XV. Die Nummerierung der Festungen wurde später vom polnischen Militär vorgenommen. Ich nutze sie , weil ich sie auch in der Karte verwende.

Mit dem Aufkommen moderner Spreng- und Brisanzgranaten in den 1880er-Jahren galten diese Festungen allerdings als veraltet (siehe: Brisanzgranatenkrise).

(2) Bauphase zwischen 1888 - 1893

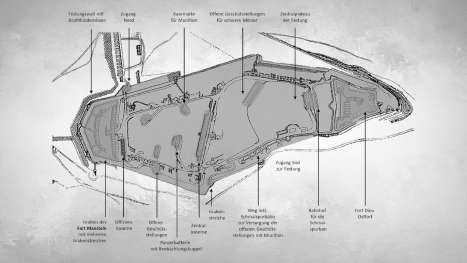

Wie bereits gesagt: Die in der ersten Bauphase errichteten Festungen galten angesichts der Bedrohung durch moderne Brisanzgranaten als veraltet. Natürlich konnte man sie nicht abreißen. Also begann man sie zu modernisieren, was im Wesentlichen Bedeutete, dass die Werke mit einer zusätzlichen Betondecke und Erdschichten bedeckt wurden. Beides sollte die Wucht eines Treffers mindern.

Gleichzeitig begann man mit dem Bau sieben weiterer und erheblich modernerer Festungen. Sie wurden zwischen den bestehenden Werken positioniert. Eigentlich handelte es sich auch bei diesen um traditionelle Polygonal-Befestigungen - sie wurden nur erheblich solider gebaut und verfügten über eine bessere Ausrüstung. Es entstanden die Werke I, III, VI, VIII, XII und XIV.

Das Fort I war das zuletzt errichtete Werk. Es trug den Namen "Feste König Wilhelm I." und gilt als Prototyp kommender Panzerfestungen. Dazu gleich mehr.

Damit allerdings nicht genug: Zwischen den (neuen und alten) Werken errichtete man rund 80 Bunker und weitere Artilleriestellungen. Sie alle sollten im Fall eines Angriffs im Verbund wirken (siehe: Verteidigung einer Panzerfestung).

Quelle: Wilhelm Reinhardt 1917 - 2006 | Ein herzliches Dankeschön an Rudolf Reinhardt; er stellte mir dieses Bild des Forts Heinrich von Plauen bei Thorn aus dem Nachlass seines Vaters zur Verfügung. Eine große Bereicherung für meine Homepage.

(3) Bauphase 1905 - 1914

Die letzte Phase zum Ausbau der Festungsstadt Thorn ist recht unspektakulär. Letztlich wurden alle bisher errichteten Werke in dieser Zeit modernisiert. Teilweise stattete man die Werke mit gepanzerten Beobachtern aus (Beispiele: Fort Yorck oder Fort Friedrich der Grosse). Vereinzeln kamen weitere Befestigungsanlagen hinzu, so dass die Stadt zu Beginn des Ersten Weltkriegs von gut 200 Festungen, Bunker und Artillerie- bzw. Infanteriestellungen geschützt wurde.