Italienische Panzerfestungen

Um das Verhältnis zwischen Österreich-Ungarn und Italien war es im 19. Jahrhundert nicht gut bestellt. Einer der zentralen Streitpunkte war der Grenzverlauf; er verlief von der Schweiz bis zum Gardasee und von dort aus zu den Karnischen Alpen weiter im Norden. Während die Lombardei und Venetien mit seinen wertvollen Ländereien und seiner schweren Industrie zum Königreich Italien gehörten, hatte Österreich-Ungarn die Vorherrschaft in Südtirol und dem Trentino. Dieser Grenzverlauf war das Ergebnis mehrerer Unabhängigkeitskriege Italiens gegen die Donaumonarchie. Siehe: Geschichte Italiens im 19. Jahrhundert.

Es war also nicht ganz abwegig, dass die Spannungen zwischen den beiden Monarchien wieder aufflammen konnten, obwohl beide seit den 1890er-Jahren zusammen mit dem Deutschen Kaiserreich den sogenannten Dreierbund bildeten - ein ziemlich fragiles politisches Gebilde, was Italien beispielsweise just wegen der Rivalität um Tirol/Trentino im Jahr 1915 auf der Seite der Entente in den Ersten Weltkrieg einzutreten.

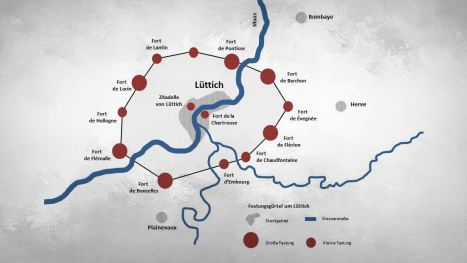

Aus italienischer Sicht war diese Grenze obendrein schwer zu verteidigen, weil österreichisch-ungarische Truppen fast durchweg auf höherem Geländer positioniert waren. Es gab auch nur wenige für das Militär nutzbare Verkehrswege. Um die Bedrohung der Lombardei und Venetien entgegenzuwirken, begann Italien ab den 1860er-Jahren damit, den Grenzverlauf durch neue Festungswerke zu sichern. Das erfolgte in drei Schritten: In den 1860er-Jahren, den 1870er-Jahren und zwischen 1900 bzw. dem Kriegseintritt Italiens auf der Seite der Entente. Besonderes Augenmerk legte man dabei auf die Sicherung Venetiens.

Quelle: Die italienische Armee, fünfte, veränderte Auflage, Verlag von L.W. Seidel & Sohn, Wien 1015 (Seite 73)

Italienische Panzerfestungen während des Ersten Weltkriegs

Wie bereits gesagt: Italien begann in den 60er-Jahren des 19. Jahrhunderts seine nördliche Grenze zu Österreich-Ungarn militärisch zu sichern und errichtete ihr entlang eine Reihe neuer Festungsanlagen. Teilweise konnten die Italiener allerdings auch auf Festungen zurückgreifen, die in den Jahrzehnten zuvor von der Donaumonarchie errichtet wurden – nämlich zu einer Zeit vor 1866 als die Lombardei noch zu Österreich-Ungarn gehörte. Darunter befanden sich die Festungen der Rivoli- und Pastrengo-Gruppe, die zur Verteidigung von Verona ausgebaut wurden.

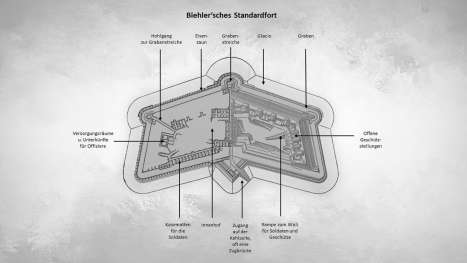

Die Baupläne neuer Festungen orientierten sich am damaligen Standard: Mitte dieses Jahrhunderts waren das Polygonal-Befestigungen mit freistehenden Geschützen und Werken, die aus Bruchstein gemauert wurden. Bereits in den 1870er-Jahren begann man allerdings, diese Baupläne zu verändern, die Mauern zu verstärken und den Festungen ein deutlich niedrigeres Profil als zuvor zu geben. Man reagierte damit auf das Aufkommen neuer Hinterlader-Geschütze mit gezogenem Lauf, die eine höhere Reichweite und vor allem eine höhere Treffgenauigkeit hatten. Das niedrigere Profil sollte dazu führen, dass man die Festung auf die Distanz nicht mehr so leicht anvisieren und somit treffen konnte.

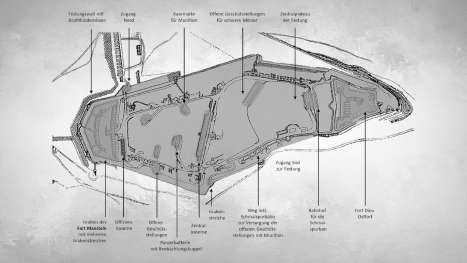

Mit dem Aufkommen moderner Brisanzgranaten veränderte sich abermals Grundriss und Bau neuer Festungen. Man setzte fortan auf sog. Panzerfestungen - also Festungen, bei denen die eigene Artillerie durch Panzerung geschützt wurde. Anfangs bezog man die Panzertürme aus Deutschland von den Gruson-Werken bei Magdeburg. Später bezog man Kanonen und Panzerkuppeln aus England, um sie irgendwann in Lizenz direkt in Italien zu produzieren. Und es gab seit der Jahrhundertwende einen regelrechten "Bauboom": Es wurden dutzende Festungen neu errichtet.

Quelle: Die italienische Armee, fünfte, veränderte Auflage, Verlag von L.W. Seidel & Sohn, Wien 1015

Die ersten Feuergefechte italienischer Panzerfestungen zu Beginn des Alpenkrieges 1915

Der Kriegseintritt Italiens auf der Seite der Entente war am 23. Mai 1915, indem das Forte Verena mit seinen vier 149-mm-Kanonen das Feuer auf das österreich-ungarische Werk Lusern eröffnete. Der Angriff bzw. der Beschuss des Werks dauerte bis zum 12. Juni 1915. Dann wurde das Forte Verena von österreichischem Sperrfeuer so schwer getroffen, dass das italienische Oberkommando beschloss, es aufzugeben.

Auch das Forte Campolongo war vom Kriegseintritt an in schwere Kampfhandlungen verwickelt. Es griff mit seinen 149-mm-Kanonen das Werk Werle an und konnte auch dieses praktisch zerstören. Eine Einnahme des Werks durch italienische Infanterie gelang allerdings nicht. Das Blatt wendete sich, als dann im Juli 1915 schwere Škoda-Mörser in Stellung brachten und mit dem Beschuss Campolongo begannen. Das Fort wurde im Mai 1916 von österreichischen Truppen besetzt, dies es bis zum Kriegsende hielten.