Festungen rund um Antwerpen

In den 1850er-Jahren: Belgien fühlt sich bedroht und reformiert seine Landesverteiligung

Louis-Napoléon Bonaparte war eigentlich französischer Staatspräsident. Durch einen Staatsstreich im Jahr 1851 errichtete er eine Diktatur und wurde zum Kaiser von Frankreich gekrönt. Das weckte in Europa und insbesondere im kleinen Belgien schlechte Erinnerungen – waren die napoleonischen Kriege gerade einmal vor 50 Jahren beendet worden.

Das junge Belgien fühlte sich von Frankreich bedroht und formuliert seine Strategie zur Landesverteidigung neu. Sie basierte bisher auf der Wellington-Barriere. Man erkannte aber, dass das Militär zu klein war, um sich so breit aufgestellt gegen Frankreich erwehren zu können.

Obwohl Belgien seit seiner Unabhängigkeit zu einer Wirtschaftsmacht aufgestiegen war, verfügte es nur über eine kleine, anfangs 20.000 und später dann bis zu 350.000 Mann umfassende Armee. Viel für Belgien, zu wenig im Vergleich zu den Nachbarn.

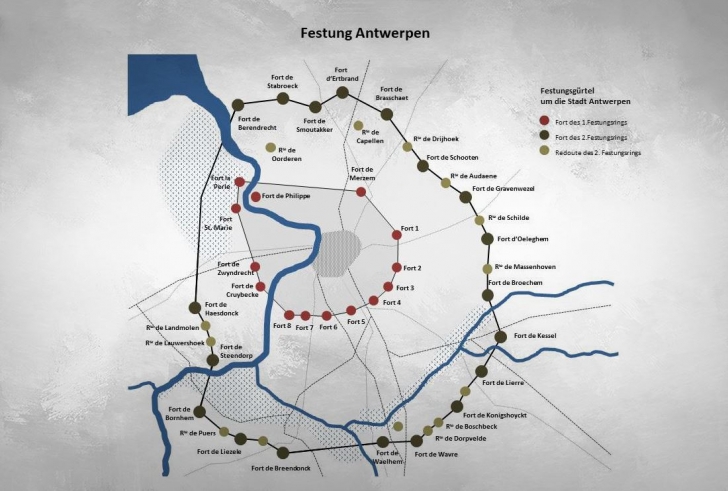

Man entschied sich also, die Landesverteidigung künftig zu zentralisieren. Dazu wählte man Antwerpen mit seinem wichtigen Seehafen aus, den im Fall eines Krieges Großbritannien nutzen konnte, um als Verbündeter zur Hilfe zu eilen. Antwerpen sollte zu einer Gürtelfestung ausgebaut werden – nach den Plänen des Festungsbauingenieurs Brialmont. Er plante wenige Kilometer vor den Toren der Stadt einen (ersten) Festungsring, der zwischen 1859 – 1866 errichtet wurde.

Ende der 1850er-Jahre beauftragte die belgische Regierung Henri Alexis Brialmont mit dem Ausbau von Antwerpen zu einer modernen Gürtelfestung. Dadurch wurde die Stadt zum militärischen Zentrum des Landes. Zugleich markiert dieses Bauprojekt einen Wandel im belgischen Festungsbau: Brialmont Pläne sahen insgesamt acht Fort vor, die gut zwei Kilometer vor den Toren der Stadt errichtet werden sollten. Seine Überlegungen wurden dabei stark vom Aufkommen neuartiger Geschütze beeinflusst. Zwischenzeitig wurden nämlich sogenannte Hinterlader mit gezogenem Lauf entwickelt, die über eine deutlich höhere Reichweite und Treffgenauigkeit verfügten als herkömmliche Vorderlader.

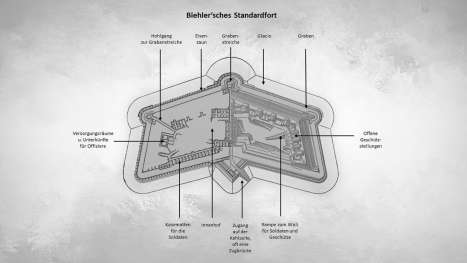

Und Brialmont setzte nicht mehr auf bisher bevorzugte Bastionärbefestigungen, sondern auf Ideen des 1800 verstorbenen Marc-René Montalembert, der sich mit mit den Vorteilen von Polygonal-Befestigungen gegenüber dem traditionellen Festungsbau befasste. Seine Konzepte wurden bereits von den Deutschen bspw. bei Ausbau von Köln zu einer Gürtelfestung aufgegriffen. Brialmont befasste sich mit den Montalembert'schen Ideen, reiste nach Deutschland, um sich dort mit deren Festungsbauprojekten zu befassen und entwickelte schließlich sein Konzept eines neuartigen Forts, welches er rund um Antwerpen errichten ließ - dem sogenannten Brialmont-Fort. Seine Besonderheiten waren:

(1) Man errichtete sie aus schweren Ziegel- oder Bruchsteinen. Das war seinerzeit das für den Bau neuer Befestigungen bevorzugte Baumaterial. Die einzelnen Teile der des Forts waren gewölbeartig angelegt und wurden von einer dicken Erdschicht bedeckt. Das bot (seinerzeit) ausreichenden Schutz vor feindlicher Artillerie.

Etliche Jahre später trug man die Erde wieder ab und überkofferte die Gewölbe mit Beton, um sie abermals mit einer (viel dickeren) Erdschicht zu bedecken. Man verpackte das als Modernisierung, die nach dem Aufkommen Sprenggranaten notwendig wurde. Tatsächlich war das eine Behelfsmaßnahme, die die Widerstandsfähigkeit des Forts erhöhte, sie aber nicht wirklich schützte.

(2) Alle Brialmont-Forts waren von einem nassen Graben umgeben - zum Schutz vor angreifender Infanterie. Ebenfalls ein Merkmal, welches Brialmont bei seinen späteren Panzerfestung gänzlich fallen ließ. Wasser spielte bei der Verteidigung Antwerpens eh eine große Rolle. Es war vorgesehen, im Fall eines Angriffs weite Flächen zu fluten, um ein Vorankommen feindlicher Truppen zu unterbinden.

(3) Die Festungsartillerie positionierte man oberhalb der Gewölbe unter freiem Himmel. Brialmont-Forts waren im Kern Artillerie-Festungen und auf die "Fernverteidigung" ausgerichtet. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass die Geschütze seiner Zeit zwar eine nennenswerte Reichweite hatten, aber bald von noch modernen Geschützen mit noch größerer Reichweite abgelöst wurden. Dazu später ebenfalls mehr. Wichtig ist, das die Festungsartillerie - wie schon gesagt - unter freiem Himmel platziert war. Mit dem Aufkommen der Sprenggranaten war das unhaltbar, so dass man die Forts mit gepanzerten Artillerietürmen nachrüstete.

Festungen des ersten Festungsrings um Antwerpen

| Festung | Errichtet | Festungstyp | Google Maps |

|---|---|---|---|

| Fort van Marksem | 1871 - 1882 | Brialmont-Fort, Festung aus Backstein mit Naturstein verziert. | |

| Fort 1 - Wijnegem | 1860 - 1864 | Brialmont-Fort, Festung aus Backstein mit Naturstein verziert. | |

| Fort 2 - Wommelgem | 1860 - 1864 | Brialmont-Fort, Festung aus Backstein mit Naturstein verziert. | |

| Fort 3 - Borsbeek | 1860 - 1864 | Brialmont-Fort, Festung aus Backstein mit Naturstein verziert. | |

| Fort 4 - Mortsel | 1860 - 1864 | Brialmont-Fort, Festung aus Backstein mit Naturstein verziert. | |

| Fort 5 - Edegem | 1860 - 1864 | Brialmont-Fort, Festung aus Backstein mit Naturstein verziert. | |

| Fort 6 - Wilrijk | 1860 - 1864 | Brialmont-Fort, Festung aus Backstein mit Naturstein verziert. | |

| Fort 7 - Wilrijk | 1860 - 1864 | Brialmont-Fort, Festung aus Backstein mit Naturstein verziert. | |

| Fort 8 - Hoboken | 1860 - 1864 | Brialmont-Fort, Festung aus Backstein mit Naturstein verziert. | |

| Fort van Kruibeke | ab 1870 | Brialmont-Fort, Festung aus Backstein mit Naturstein verziert. | |

| Fort van Zwijndrecht | ab 1870 | Brialmont-Fort, Festung aus Backstein mit Naturstein verziert. | |

| Fort Sint-Marie | Ursprung ab 1584 / Neubau ab 1865 | Polygonale Festung mit vier bastionierten und zwei taillierten Fronten. | |

| Fort Sint-Filips | Ursprung ab 1584 / Neubau ab 1865 | Langgestreckter, dreikuppeliger Backsteinbau |

Was tun man, wenn man feststellen muss, dass die just errichteten Festungen zum Schutz von Antwerpen als militärisches Zentrum Belgiens kurz nach ihrer Fertigstellung als veraltet galten? Lächeln und nochmals von vorn beginnen - so würde man es heute ausdrücken. So oder so ähnlich dürfte es gewesen sein als der erste Festungsring rund um Antwerpen fertiggestellt war. Denn nur ein Jahrzehnt später - in den 1880er-Jahren - machte die Artillerie abermals einen Entwicklungssprung. Es kamen sogenannte Brisanzgranaten auf, deren torpedoähnliche Geschosse nicht mit herkömmlichen Schwarzpulver, sondern mit Explosivstoffen gefüllt waren. Ihre Explosions- und Zerstörungskraft überstieg die herkömmlicher Granaten um ein Vielfaches und stellen für alle Festungen eine relevante Bedrohung dar.

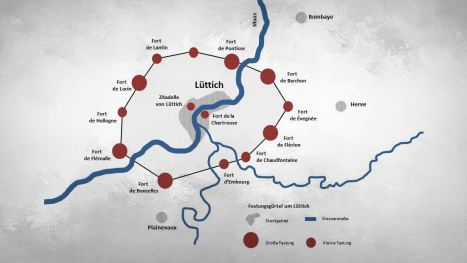

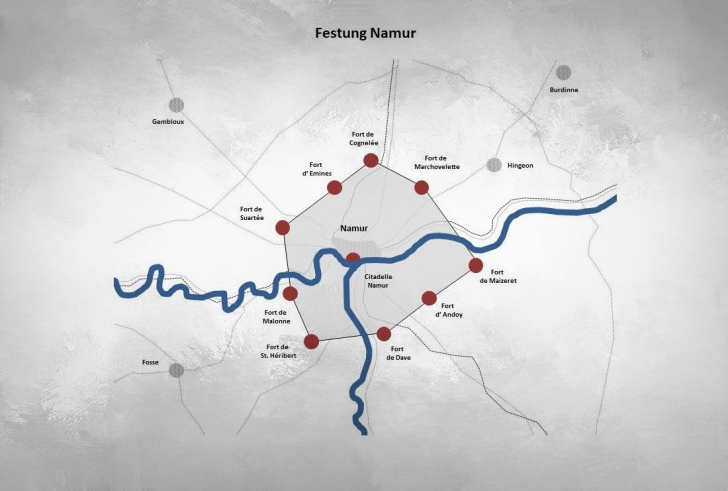

Doch bevor sich die belgische Regierung zum erneuten Ausbau von Antwerpen entschied, beschloss es die militärische Sicherung der wichtigen Industriestäte Lüttich und Namur. Damit wurde abermals Henri Alexis Brialmont beauftragt, der dort erstmals sein neu entwickeltes Panzereinheitsfort errichtete, welches so modern war, dass es sogar den Festungsbau im Deutschen Kaiserreich beeinflusste (siehe: Deutsche Panzerfestungen bzw. Feste Kaiser Wilhelm II. bei Straßburg).

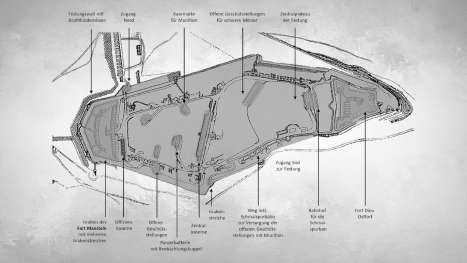

Antwerpen musste warten. Der systematischer Ausbau des zweiten Festungsrings begann zwar schon Ende der 1870er-Jahre, nahm aber erst gegen Ende der 1890er-Jahre richtig Fahrt auf und dauerte bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Brialmont war inzwischen zu alt für solche Projekte. Unabhängig davon besannen sich die mit der Umsetzung dieses gigantischen Festungsbauprogramms beauftragten Ingenieure wieder auf die ursprüngliche Form moderner Polygonal-Befestigungen und verabschiedeten sich von den dreieckig errichteten Brialmont-Panzerforts. Das war allerdings der einige nennenswerte Unterschied zwischen den meisten Festungen rund um Lüttich und Namur bzw. Antwerpen.

Ansonsten übernahmen die Festungsbauingenieure viele, was inzwischen beim modernen Festungsbau zum Standard geworden war: Die Werke hatten eine polygonale Grundform und ein sehr flaches Profil. Letzteres war wichtig, damit die Werke nicht so leicht von feindlicher Artillerie anvisiert werden konnten. Hauptbewaffnung der Festungen war schwere Artillerie, die man mittels moderner Panzertürme aus Stahl schützte. Dazu gleich mehr ...

Die Arbeiten zum Bau des zweiten Festungsrings begannen - wie schon gesagt - 1878 mit der Errichtung der Forts in Walem, Lier und Steendorp. Kurz darauf wurde auch das Fort Schloten gebaut (ab 1885). Obendrein entstanden in den Zwischenräumen weitere Schanzen wie beispielsweise Oorderen oder Berendrecht. Anfang des 20. Jahrhunderts intensivierte man die Bautätigkeiten, weil die Entwicklung neuer Waffen schnell voranschritt (beispielsweise 1900: Schnellfeuerkanonen). Zwischen der Jahrhundertwende und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs entstanden etliche weitere Festungen, die den Festungsgürtel prägten wie ihn die Deutschen bei ihrem Angriff auf Antwerpen im Jahr 1914 vorfanden.

Die Arbeiten zum Bau des zweiten Festungsrings begannen - wie schon gesagt - 1878 mit der Errichtung der Forts in Walem, Lier und Steendorp. Kurz darauf wurde auch das Fort Schloten gebaut (ab 1885). Obendrein entstanden in den Zwischenräumen weitere Schanzen wie beispielsweise Oorderen oder Berendrecht.

Anfang des 20. Jahrhunderts intensivierte man die Bautätigkeiten, weil die Entwicklung neuer Waffen schnell voranschritt (beispielsweise 1900: Schnellfeuerkanonen). Zwischen der Jahrhundertwende und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs entstanden etliche weitere Festungen, die den Festungsgürtel prägten wie ihn die Deutschen bei ihrem Angriff auf Antwerpen im Jahr 1914 vorfanden.

Festungen des zweiten Festungsrings um Antwerpen - erster Ausbau ab 1878

| Festung | Errichtet | Festungstyp | Google Maps |

|---|---|---|---|

| Fort van Kapellen | 1887 - 1897 | Fast viereckiger Grundriss; Bauten aus Backstein mit Beton verstärkt. | |

| Fort van Schoten | 1885 - 1893 | Trapezförmiger Grundriss, Bauten aus Backstein und Beton. | |

| Fort van Lier | 1878 - 1893 | Trapezförmiger Grundriss, Bauten aus Backstein. | |

| Fort van Duffel | 1878 - 1892 | Fast viereckiger Grundriss; Bauten aus Backstein. | |

| Fort van Walem | 1878 - 1892 | Trapezförmiger Grundriss, Bauten aus Backstein mit Beton verstärkt. | |

| Fort van Steendorp | 1882 - 1892 | Trapezförmiger Grundriss, Bauten aus Backstein mit Beton verstärkt. |

Wissenswertes über die Festungen des zweiten Festungsrings rund um Antwerpen

Wie bereits erwähnt: Der zweite Festungsring zum Schutz der Stadt wurde Anfang des 20. Jahrhunderts nochmals ergänzt und zusätzlich befestigt. Die seinerzeit errichteten Panzerfestungen haben ähnliche Baupläne. Alle Forts hatten einen mit nassen Graben (er war also mit Wasser gefüllt). Die Forts selbst unterteilten sind in eine vordere Hauptkaserne und eine Kehlkopfkaserne - durchaus eine Anlehnung an die frühen Brialmont-Forts aus den 1860er-Jahren. Die Betondecken der Kasernen bestanden aus bis zu 2, 50 Meter dickem Beton, der allerdings nicht mit Stahl bewehrt wurde, was sich später als großen Fehler herausstellte. Die Rückseite der Werke sicherte man mit traditionellen Batterien. Die Panzertürme, die Geschütze unterschiedlichen Kalibers beherbergten, waren vom Typ Cockerill Modell 1909. Man unterschied zwischen Forts erster und zweiter Ordnung:

Festungen des zweiten Festungsrings um Antwerpen - zweiter Ausbau ab 1902

| Festung | Errichtet | Festungstyp | Google Maps |

|---|---|---|---|

| Fort van Stabroek | 1902 - 1907 | Festung zweiter Ordnung, trapezförmiger Grundriss. | |

| Fort van Ertbrand | 1908 - 1912 | Festung zweiter Ordnung, trapezförmiger Grundriss. | |

| Fort van Brasschaat | 1909 - 1912 | Festung zweiter Ordnung, dreieckiger Grundriss. | |

| Fort van ’s-Gravenwezel | 1909 - 1912 | Festung zweiter Ordnung, trapezförmiger Grundriss. | |

| Fort van Oelegem | 1909 - 1914 | Festung erster Ordnung, trapezförmiger Grundriss. | |

| Fort van Broechem | 1909 - 1914 | Festung zweiter Ordnung, trapezförmiger Grundriss. | |

| Fort van Kessel | 1909 - 1912 | Festung zweiter Ordnung; dreieckiger Grundriss. | |

| Fort van Koningshooikt | 1907 - 1908 | Festung erster Ordnung, trapezförmiger Grundriss. | |

| Fort van Sint-Katelijne-Waver | 1906 - 1914 | Festung zweiter Ordnung, trapezförmiger Grundriss. | |

| Fort van Breendonk | 1906 - 1912 | Festung zweiter Ordnung, trapezförmiger Grundriss. | |

| Fort van Liezele | 1908 - 1914 | Festung zweiter Ordnung, trapezförmiger Grundriss. | |

| Fort van Bornem | 1908 - 1914 | Festung zweiter Ordnung, asymmetrischer Grundriss. | |

| Fort van Haasdonk | 1908 - 1913 | Festung zweiter Ordnung, trapezförmiger Grundriss. |